Folia, ritual, performance: o traje do Afoxé Filhos de Gandhy

Artigo de professor do Departamento de Artes Cênicas reflete sobre o figurino de um dos mais tradicionais blocos do Carnaval baiano

Muita gente acredita que a roupa é uma forma de expressão. Isso é ainda mais forte quando pensamos nos figurinos dos espetáculos artísticos e de folguedos populares. E é no Carnaval que a capacidade das roupas evocarem sentidos diversos ganha ainda mais evidência, por meio das fantasias, abadás e outros tipos de traje. Quase sempre, as roupas têm papel central na performance carnavalesca, seja no sambódromo ou na rua.

“[A performance] é o ato de realizar ou executar uma tarefa, principalmente diante de um ou mais observadores.”

Nei Lopes, compositor, cantor e pesquisador

Essa capacidade, esse potencial de expressão e significado que as roupas possuem têm a ver com o conceito de performatividade elaborado pelo pesquisador estadunidense Richard Schechner, da Universidade de Nova York (NYU). Dentre as várias abordagens que esse conceito contempla, a professora Silvia Fernandes Telesi, do Departamento de Artes Cênicas (CAC), destaca duas:

- uma abordagem que considera o fato da performance nunca ser uma obra acabada, e sim “um processo, por estar ligada ao domínio do fazer e ao princípio da ação”;

- uma abordagem que entende que “toda construção da realidade social tem potencial performativo” e que a performatividade, enquanto conceito, é uma ferramenta de análise desse potencial.

Foi a partir destas e outras ideias de diferentes autores que Fausto Viana, também docente do CAC, decidiu analisar a roupa do Afoxé Filhos de Gandhy, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval da Bahia. No artigo A Performatividade do Traje - um Ensaio a Partir do Afoxé Filhos de Gandhy, publicado em 2022, o professor reflete se a performatividade só se concretiza quando um figurinista desenvolve, com base em seus conhecimentos e habilidades, um traje específico para um ato performativo (encenação, espetáculo, cortejo, procissão etc.) ou se a performatividade pode resultar “da ação de um complexo grupo de vetores, que conecta ancestralidades humanas, conhecimentos, desejos, esforços, crenças e muito mais que se materializa no formato de um traje”.

Os Filhos de Gandhy

Do iorubá àfosé (encantação, palavra eficaz, operante), o afoxé é um “candomblé de rua”, nas palavras de Nei Lopes, e um cortejo carnavalesco. Com o intuito " ‘encantar’ os concorrentes”, segundo Fausto Viana, os primeiros afoxés surgiram a partir de 1895, época em que o candomblé era perseguido pela polícia e outras autoridades.

Ainda de acordo com o professor, o afoxé Filhos de Gandhy surge no final dos anos 1940, como uma “pândega”, uma “farra de rapazes”, e com o passar dos anos ganha “uma postura quase solene”. Mais precisamente, foi em 1948 que nasceu o precursor dos Filhos de Gandhy: o bloco Comendo Coentro, fundado por estivadores do porto de Salvador. O grupo, que saiu em um caminhão tocando instrumentos de metal, desfilou trajado com chapéu panamá, roupas de linho importado e sapatos famosa marca Scatamachia.

Mas a partir de 1949 o cenário mudou. Os efeitos da crise política e econômica pós-Segunda Guerra Mundial se aprofundaram e o então presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, interviu no Sindicato dos Estivadores. Uma das medidas foi a restrição ao direito de greve. Nesse ano, o estivador Vavá Madeira propõe a saída de um bloco para os festejos do quarto centenário de Salvador. Influenciado pela mensagem de paz e não-violência de Mahatma Gandhi, assassinado em 30 de janeiro de 1948, ele sugere que o bloco faça uma homenagem ao líder indiano. “O nome teria sido adaptado para Gandhy para não gerar confusão com a polícia durante o desfile, já que os integrantes do grupo eram do candomblé”. A religião não havia deixado de ser perseguida.

Um bloco carnavalesco sem mulheres e sem álcool

Fausto Viana conta que desde o surgimento do afoxé Filhos de Gandhy “ficou estabelecido que as mulheres não poderiam fazer parte do bloco – a mistura das mulheres com outros homens poderia gerar ciúmes. Junte-se a isso o fato de que a maior parte dos que iam desfilar tinham mais de uma esposa, amante ou namorada. Elas poderiam sair, mas ao lado do cordão que isola os participantes do bloco e o público. Também estava previsto que a bebida alcoólica ficaria de fora – não aconteceu e ainda hoje não acontece.”

Além do próprio Gandhi, as roupas dos indianos vistas por Vavá no filme Gunga Din (1939) teriam influenciado a indumentária do afoxé. A cor branca era uma representação da paz e da pureza, além de ser uma das cores de Oxalá, um dos orixás reverenciados nos ritos dos Filhos de Gandhy. Foram as prostitutas da Rua do Julião, onde também ficava o sindicato, que fizeram os turbantes e providenciaram os lençois para cobrir o corpo dos estivadores.

Folia ritual

Hoje, o traje dos Filhos de Gandhy se insere nas tradições africanas e brasileiras do candomblé, que por sua vez remontam aos calundus, os antecessores dos terreiros onde a religião atualmente é praticada e cujos primeiros relatos são de 1728. A influência do traje indiano também continua, porém “sob um viés quase alegórico”, afirma Fausto.

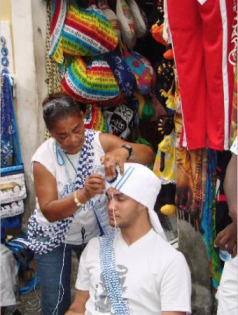

A parte principal da roupa é um lençol de 2,2m x 2m costurado nas laterais do corpo do folião. Em sua parte frontal, está estampado o tema do ano. “Atitudes recentes de alguns participantes geram a ira de participantes mais antigos ao rasgarem a parte do peito para maior exposição corporal”, conta o professor. O turbante é composto por uma toalha, que é ajustada na cabeça do folião por pessoas especializadas, quase sempre mulheres, conhecidas como turbanteiras. Ele pode ser finalizado com um broche, na cor azul ou prata, comprado separadamente pelo folião, e que faz referência aos marajás indianos.

Os colares e guias são feitos de contas nas cores branca (Oxalá) e azul (Ogum) e podem ser distribuídos para o público, como votos de paz. Há foliões mais jovens que, na contramão da tradição, o fazem em troca de um beijo. Feito de palha da costa e podendo levar búzios e vidrilhos azuis e brancos, o bracelete (também chamado de contra-egum, mocã ou senzala) é uma proteção espiritual. Completam o traje um par de sandálias brancas e meias azuis. Com menos frequência, alguns foliões usam luvas azuis ou brancas, que “devem ser mantidas limpas até o final do desfile”, explica o docente.

“A avenida, que se torna o percurso do desfile, é uma extensão do terreiro de candomblé, o espaço sagrado em que os ritos acontecem.(...) Toda a ancestralidade, o sagrado, o ritualístico, antecedem o afoxé. E seus trajes.”

Fausto Viana, professor do Departamento de Artes Cênicas (CAC)

O desfile começa com um padê para Exu, oferenda para abrir caminhos e garantir que tudo transcorra em harmonia. Ao longo do percurso, os Filhos de Gandhy espalham pipoca e borrifam alfazema nas pessoas e ruas. A pipoca serve para sugar energias negativas e também é a “comida de santo do orixá Obaluaiê”, explica Fausto. Já a alfazema purifica o ambiente e atrai energias positivas. Tudo acontece ao som do ijexá, um toque de tambor de origem africana.

“Se há um conjunto de características físicas presentes nos trajes do Gandhy, como já visto, é de fundamental importância entendermos como se dá esta elaboração em planos mais sensíveis, menos palpáveis, mas que estão projetados no traje – e na celebração, no folguedo, em geral”, diz o professor. Para isso, ele valeu-se de depoimentos de membros do bloco e de uma ferramenta emprestada da Antropologia - a imersão na comunidade.

Do imaterial para o material

“Vem de dentro.” É assim que Sérgio Carvalho, folião do Gandhy, define a relação com o figurino do afoxé. “É um valor que a gente traz de casa, do momento em que você recebe a fantasia até o momento em que você se veste, e que faz o processo de colocar o turbante, de colocar um colar sobre o corpo”. A roupa e seus adereços não são mero enfeite do corpo, mas representam as questões espirituais que fundamentam o cortejo do bloco, ele completa.

Magary Lord, outro integrante do bloco, lembra da seriedade por trás da folia: “Meu pai sempre saiu no Filhos de Gandhy. Então, era sagrado meu pai já estar com a fantasia do Filhos de Gandhy, com a roupa, com o turbante, já preocupado com as correntes (sic), com os adereços... E aí a gente queria pegar para brincar, para usar antes da hora, e aí ele arretava!”

A pesquisadora e educadora Vera Cristina Athayde ressalta essa dimensão da ancestralidade presente no traje: “quando eu coloco aquela roupa, e se eu tenho consciência que minha mãe, meus pais, meus avós, meu tataravô, sei lá, toda minha linhagem passou por aquilo, eu vou para a passarela da noite dos tambores preenchida de muita coisa.”

Nos depoimentos, de acordo com Fausto, fica evidente que o aspecto que mais importa para os foliões do Gandhy é “o resgate daquilo que os conecta a seus pais, às suas tradições e às suas memórias”. E como esses elementos imateriais podem ser transmitidos para a roupa e provocar sua alteração? “É através da ação de inserir na peça aquela energia, seja através do pensamento, da transmissão através do uso físico (suor e memória) ou do resgate de simbologias e representações”, responde o professor.

Fausto ressalta como o mergulho em uma comunidade, além de contornar a ausência de fontes documentais precisas (dificuldade tão comum aos estudos de folguedos e outras tradições da cultura popular), é fundamental para “compreender as características, o significado e a contextualização do traje. Só assim se entende como uma toalha de banho e um lençol trazem à tona a memória e a lembrança de um pai. Sem a prática da participação e do envolvimento, ou sem aplicar este princípio a algo que lhe seja caro, não é possível perceber o que é que o outro sente e vivencia quando na avenida está prolongando e honrando o terreiro de candomblé, um sistema de crenças baseado em energias e forças ancestrais.”